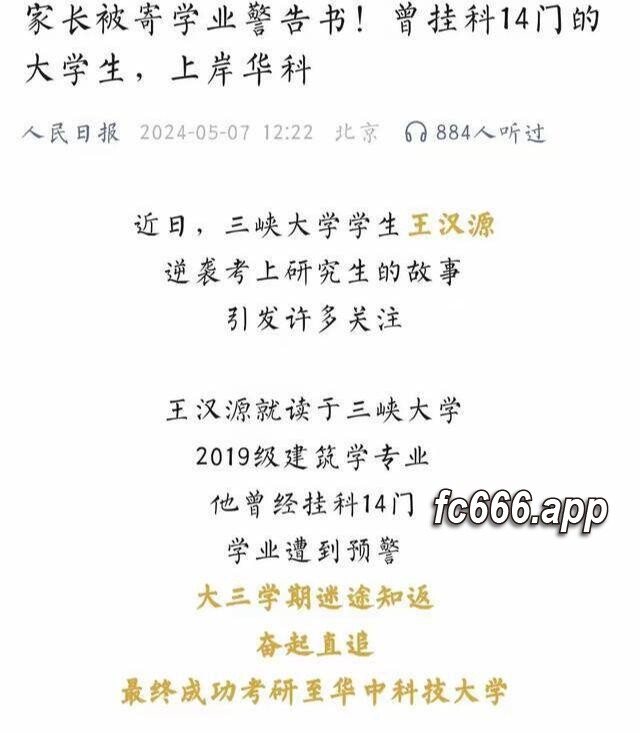

最近几天,一位来自三峡大学的“励志”大学生王汉源成为了多家媒体报道的焦点,甚至还登上了人民日报的页面。报道中提到,2019级建筑学专业毕业生王汉源在大二期间曾一连挂科14门,但最终通过努力,成功考取了华中科技大学的研究生。

根据三峡大学官方的介绍,王汉源初进大学时充满热情,但随着时间推移,五年制专业的繁忙课程和堆积的作业让他倍感压力,导致大二时挂科达到了14门。学校给予的学业预警为他敲响了警钟。在辅导员的心理疏导和家人的支持下,王汉源决定改变自己,制定了详细的学习计划,并坚持英语打卡,还加入了假期科研工作营。经过一个假期的努力,他的成绩有了显著提高,上升了60多名。在考研期间,他几度在教室打地铺,以求分秒必争,最终以392分的初试成绩和第2名的总分成绩成功考取了华中科技大学的研究生,从挂科14门到研究生,这段经历本应是一个励志的典型案例。

然而,这一故事迅速引发了网络上的质疑。网传消息称,王汉源的父亲是武汉大学著名建筑学教授王炎松。一位自称武大毕业生的网友更是透露,王炎松在他们大三那年授课建筑史课程时,因儿子考试成绩不佳和出国留学无成绩而心烦意乱,一整年都未能好好教学。

此外,有消息指出,王汉源早在高中期间便在父亲的帮助下联名发表了数篇建筑相关论文,就读三峡大学时也已发表过多篇论文。查询相关资料显示,在这些论文的作者一栏中,确实同时出现了王炎松和王汉源的名字。而其他署名只有王汉源的论文,其第一作者也皆与王炎松关系密切,均为武汉大学建筑研究总院的人员。

更令人质疑的是王汉源的考研成绩。他报考的华中科技大学建筑学专业正是其父亲关系广泛的领域。网传成绩单显示,在录取前5名中,王汉源的外语和政治成绩为最低,但两门专业课却成绩优异,主要因其中一门专业课完全由老师主观评分,另一门也大部分为主观评分。这一情况让人不免怀疑其父亲是否通过个人关系影响了评分。

网络上的爆料者甚至直接批评这种行为为“赤裸裸的学阀行为”。更加戏剧性的是,如今人民日报发布的相关报道已经被删除,这一举动也似乎从侧面证实了网上爆料的真实性。

通过以上种种细节,舆论对王汉源考研成功的故事充满疑问,他究竟是通过自身努力实现逆袭,还是借助父亲的关系上岸,或许只有时间和更详细的调查才能揭露真相。无论如何,此事已为社会各界敲响了警钟,提醒我们应注重教育公平、公正,避免类似“拼爹”现象再次发生。