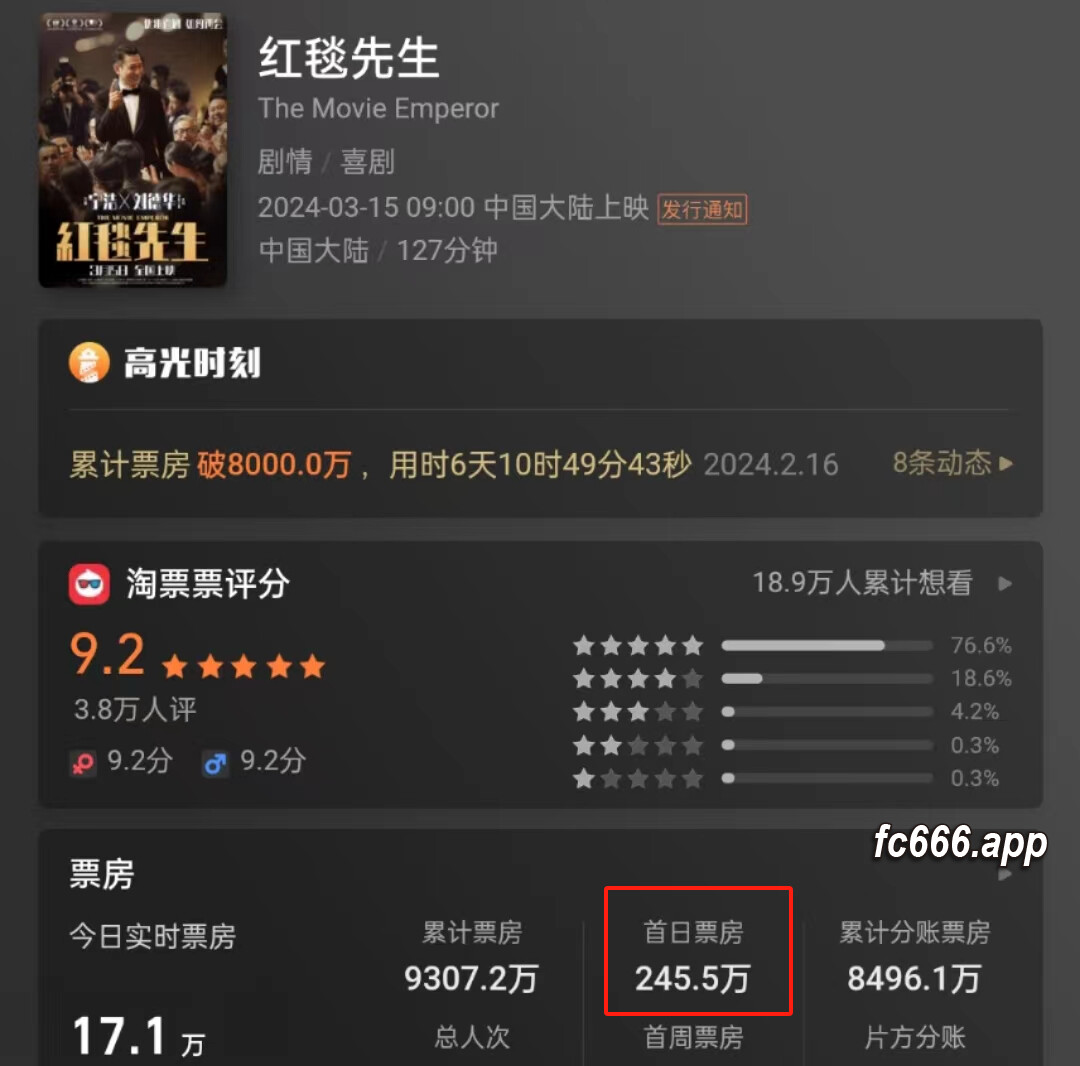

宁浩或许没料到会收获这样的结果——他的最新电影《红毯先生》无法与观众建立起有效沟通。在票房成绩上,该片虽然撤档后重新上映,但首日票房不足250万,首日观影人次只有6.36万,累计票房持续低迷。

《红毯先生》遭遇的冷遇不仅仅是数字上的。电影的热度并没有超出“调档、撤档”的讨论,意味着观众对电影所传达的主题表现出了相当程度的漠不关心。作为曾经的高票房担保,宁浩在这部作品中似乎犯了难以弥合的沟通误区。

电影探讨的是沟通和偏见问题,展现了应对媒体、家庭及代际间沟通壁垒的尝试与失败。除了家庭不和谐和代际隔阂,电影更深层地揭示了娱乐圈和粉丝之间的偏见与误解,以及被舆论风暴裹挟下的冲突和荒诞现实。

《红毯先生》通过戏中的天王刘伟驰(刘德华 饰)的视角,呈现了关于电影圈、名气和真实自我的种种困境。它试图促发观众对现实的反思,对荒唐的批判,却发现沟通断裂,观众缺席。

宁浩曾以影片如《疯狂的石头》和《无人区》为人所知,他的作品多以善于挖掘社会问题和精准的喜剧感触动观众。然而《红毯先生》不同于以往作品,它更显沉重、细腻,尝试以较为严肃的笔触描绘社会的荒谬。

这次的票房表现,也许预示着观众对严肃主题的不感兴趣,或是对尝试重启沟通的行动的排斥。宁浩展现了一个被快餐文化包围的时代中,人们似乎不再耐心倾听、深思熟虑。在喧嚣的娱乐圈声浪下,一部试图对话的电影,似乎找不到回应的渠道。

电影宣发上也体现了如出一辙的拧巴和矛盾。它们一方面放大了电影的娱乐圈挖掘标签,另一方面却试图强调电影中更深层的“沟通”议题。观众对于这种显得拗口的表达方式显然不买单,他们更愿意在大银幕前获取简单直接的笑料和快感。

《红毯先生》的困境,也许是宁浩对电影产业和观众期待的又一次思考。面对市场和观众的双重压力,一个热爱电影的导演如何坚持自己的电影哲学,成了一个难以回答的问题。在现实的逼仄空间里,宁浩是否会继续坚持他的电影使命,继续尝试与这个世界进行沟通,或许只有时间能给出答案。